Histoires

Les Chiens de Tchernobyl : Survivants d’un Monde Hostile

Vivre dans la zone d’exclusion : Depuis l’explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986, une zone d’exclusion de 30 km a été instaurée autour du site pour limiter les risques liés aux radiations. Contre toute attente, cette région, marquée par la destruction et la toxicité, abrite aujourd’hui une population de chiens sauvages. Ces animaux, descendants de chiens abandonnés après la catastrophe, survivent dans des conditions extrêmes et intriguent les scientifiques par leur capacité d’adaptation.

Une population unique et résiliente

Ces chiens vivent dans un environnement hostile : rayonnements élevés, pénurie de nourriture et températures difficiles. Malgré cela, ils prospèrent et constituent une population unique. Une étude récente, menée par des chercheurs de l’Université de Caroline du Sud et du National Institute for Human Genome Research, a analysé l’ADN de 302 chiens vivant dans la zone d’exclusion. Les résultats révèlent des différences génétiques notables entre les chiens vivant à proximité du réacteur nucléaire et ceux habitant des zones plus éloignées.

Des mutations génétiques pour survivre

Les chercheurs ont découvert que ces chiens présentent des similitudes génétiques internes marquées, signe d’une structure familiale stable. Ils ont également constaté des variations génétiques qui pourraient être liées aux mutations provoquées par les radiations. Ces adaptations pourraient avoir aidé les chiens à mieux tolérer les conditions extrêmes de leur environnement. Par exemple, d’autres espèces locales, comme certaines grenouilles, ont développé des pigments plus foncés pour se protéger des radiations.

Des leçons pour la science et l’humanité

Les chiens de Tchernobyl offrent une opportunité unique d’étudier les effets des radiations à long terme sur les organismes vivants. Leur capacité d’adaptation pourrait avoir des implications importantes pour des recherches futures, notamment sur la survie en milieux hostiles comme l’espace.

Symbole de résilience

Ces chiens représentent un exemple remarquable de la résilience de la nature face aux catastrophes. Ils remettent en question nos idées sur les effets des radiations et prouvent que, même dans des conditions extrêmes, la vie peut trouver un chemin pour s’épanouir. Leur histoire nous invite à réfléchir à notre propre capacité d’adaptation et à celle des espèces qui nous entourent.

Histoires

Laïka, la chienne envoyée sans retour dans l’espace

Une chienne errante choisie pour une mission spatiale : Il y a près de soixante-dix ans, Laïka, une chienne errante trouvée dans les rues de Moscou, a été choisie pour une mission spatiale sans retour. Estimée à environ trois ans, cette petite chienne, d’un tempérament docile et amical, fut jugée parfaite pour tester les conditions de vie en apesanteur.

Les scientifiques soviétiques espéraient déterminer si un organisme vivant pouvait survivre à un vol spatial. Laïka fut soumise à un entraînement intensif : elle dut s’habituer à vivre dans des espaces confinés et à supporter des forces d’accélération extrêmes.

Un décollage historique, un destin tragique

Le 3 novembre 1957, Laïka fut placée à bord de la capsule Spoutnik 2, attachée dans un compartiment exigu. Avant de fermer la trappe, les scientifiques l’embrassèrent sur le museau et lui souhaitèrent bon voyage, conscients qu’elle ne reviendrait jamais.

Lors du décollage, son rythme cardiaque tripla sous l’effet du stress. Une fois en orbite, son corps commença à s’adapter à l’apesanteur, mais la surchauffe de la capsule la condamna rapidement. Contrairement aux affirmations initiales de l’Union soviétique, qui prétendaient qu’elle avait survécu plusieurs jours, la vérité fut révélée bien plus tard : Laïka mourut de chaleur et de panique quelques heures après le lancement.

Un sacrifice pour la science

Spoutnik 2 continua de tourner autour de la Terre pendant 162 jours avant de se désintégrer dans l’atmosphère le 14 avril 1958. Malgré le destin tragique de Laïka, cette mission marqua une avancée majeure dans la conquête spatiale et prépara le terrain pour les futurs vols habités.

Deux ans plus tard, en août 1960, les Soviétiques envoyèrent en orbite deux autres chiens, Belka et Strelka, qui furent les premiers animaux à revenir vivants sur Terre. Par la suite, d’autres espèces, comme des singes, des tortues et des chats, furent envoyées dans l’espace.

Un hommage tardif mais mérité

Le sort de Laïka souleva de nombreuses questions éthiques. Son sacrifice inspira une prise de conscience sur le bien-être animal dans la recherche scientifique. En 2008, un monument fut érigé à Moscou en son honneur, représentant une chienne perchée sur une fusée.

Aujourd’hui, Laïka demeure un symbole à la fois de progrès scientifique et de l’importance du respect des animaux dans les expériences scientifiques.

Histoires

Ginny : le chien qui a sauvé plus de 900 chats

Un début difficile : Ginny, un croisement entre un schnauzer et un husky sibérien, est devenue une légende pour avoir sauvé plus de 900 chats au cours de sa vie. En 1990, elle et ses trois chiots ont été trouvés dans un sous-sol abandonné, sans nourriture ni eau. Malgré cet immense traumatisme, Ginny a survécu et a commencé une nouvelle vie avec ses chiots, cherchant un foyer.

Une rencontre décisive

Philip Gonzalez, qui venait de devenir handicapé après un accident du travail, a rencontré Ginny grâce à sa voisine Sheila Harris, qui l’a encouragé à adopter un chien. Bien qu’il était initialement intéressé par un doberman, Philip a été attiré par Ginny après avoir vu son comportement persistant et touchant. Il a compris que Ginny était le chien qu’il recherchait.

Un instinct exceptionnel

Ginny a montré un instinct remarquable pour retrouver les chats errants et blessés. Elle passait des heures à fouiller les bâtiments abandonnés, les poubelles et les ruelles. Son premier sauvetage a eu lieu lorsqu’elle a découvert cinq chatons coincés dans un tuyau. Par la suite, Ginny a trouvé de nombreux autres chats en difficulté, ce qui a amené Philip à devenir un habitué du refuge pour animaux.

Une héroïne au grand cœur

Ginny avait un talent unique pour gagner la confiance des chats sauvages et effrayés. Les comportementalistes suggèrent que son instinct maternel, probablement développé à cause de ses propres traumatismes, l’a aidée à comprendre et à aider ces animaux. En plus de sauver des chats, Ginny a aussi aidé un aveugle à éviter un accident en traversant la rue.

Un hommage mérité

Au cours de sa vie, Ginny a sauvé plus de 900 chats abandonnés, malades ou blessés. En 1998, elle a été honorée par le Westchester Cat Club avec le titre de « Chat de l’année ». Philip a aussi écrit deux livres sur elle : Le chien qui sauve les chats et Bénédiction des animaux. Il a créé la Fondation Ginny pour soutenir les chats sans abri.

Une fin touchante

En 2005, après 17 années remplies d’aventures et de sauvetages, Ginny a été euthanasiée en raison de sa vieillesse et de son état de santé déclinant. Sa vie a été marquée par une incroyable générosité et un amour inébranlable pour les animaux. Son héritage continue d’inspirer et de réchauffer les cœurs des amoureux des animaux.

Histoires

Une découverte en Sibérie : un chat à dents de sabre momifié

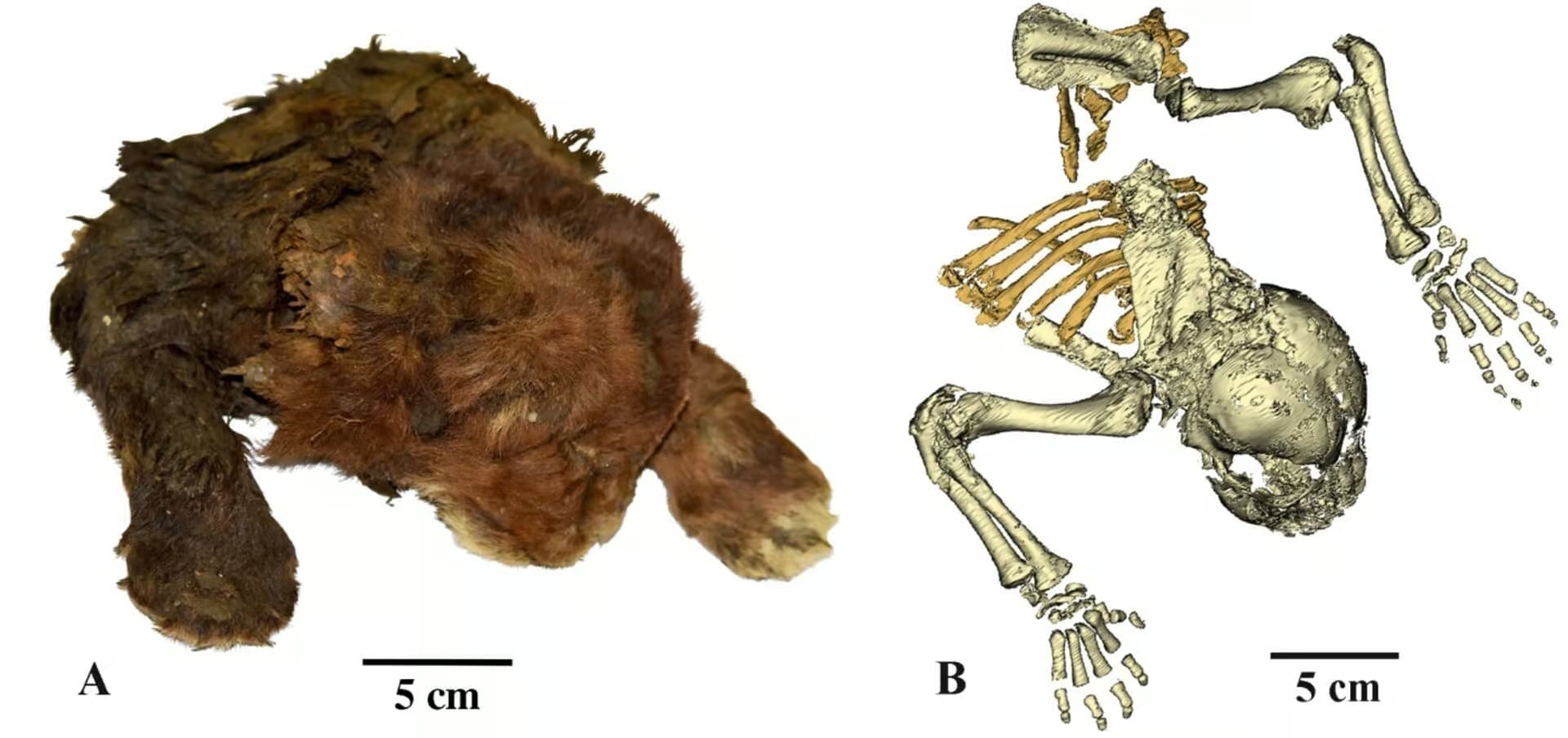

En 2020, des explorateurs à la recherche de défenses de mammouth en Sibérie orientale ont fait une découverte fascinante : les restes momifiés d’un chat à dents de sabre, vieux de 35 000 ans. Cette trouvaille exceptionnelle éclaire la vie de ces créatures préhistoriques, qui vivaient à une époque où mammouths laineux et autres animaux géants peuplaient la Terre.

Une momie parfaitement conservée

Le spécimen découvert en Yakoutie, dans le pergélisol sibérien, est presque intact. Ce chaton, mort à seulement trois semaines, a conservé sa fourrure douce, ses coussinets – appelés « toe beans » par les amateurs de chats – et d’autres détails anatomiques. Ces conditions de conservation rares permettent aux chercheurs d’étudier ce spécimen unique sous un nouvel angle.

Un regard sur une espèce disparue

Le chaton appartient à l’espèce Homotherium latidens, aussi connue sous le nom de chat à dents de sabre. C’est la première preuve tangible de cette espèce en Asie, une découverte majeure pour les paléontologues. L’analyse de son ADN permettra d’en savoir plus sur son mode de vie, ses techniques de chasse et les raisons possibles de l’extinction de son espèce.

Par rapport aux lionceaux modernes, ce chat préhistorique présente des caractéristiques spécifiques :

- Une fourrure plus sombre, adaptée aux climats glaciaires.

- Des oreilles plus petites, pour limiter la perte de chaleur.

- Une anatomie unique permettant de supporter ses longues incisives, bien qu’il n’ait jamais eu la chance de les développer.

Une fenêtre sur l’âge glaciaire

Cette momie offre un aperçu rare de la faune qui coexistait avec les premiers humains. Les conditions extrêmes du pergélisol sibérien ont permis de préserver des restes d’animaux de l’âge glaciaire, comme les mammouths et les chats à dents de sabre, offrant aux scientifiques des indices précieux sur leur environnement et leur mode de vie.

Une découverte précieuse pour la science

Grâce à cette momie, les chercheurs espèrent mieux comprendre l’évolution des grands félins préhistoriques et leur rôle dans l’écosystème de l’époque. Chaque découverte de ce genre est une occasion unique de reconstituer un monde disparu depuis des millénaires, où les créatures fantastiques étaient bien réelles.

Histoires

Anubis, le chien protecteur des morts dans l’Égypte ancienne

Origines et famille d’Anubis : Anubis, divinité de l’Égypte antique, est le dieu des morts, des cimetières et de l’embaumement. Représenté avec une tête de chien ou de chacal, il est reconnu pour son rôle central dans les rituels funéraires. Selon la mythologie, Anubis serait né de l’union entre Osiris, dieu des morts, et Nephtys, la sœur d’Isis. Nephtys, effrayée par son mari Seth, aurait abandonné son fils dans le désert. Isis, apprenant l’existence d’Anubis, partit à sa recherche, l’éleva avec amour, et Anubis devint son fidèle protecteur. En retour, Anubis reconstitua le corps d’Osiris, tué par Seth, et développa les premiers rituels de momification pour honorer son père.

Les symboles et représentations d’Anubis

En Égypte ancienne, Anubis est généralement représenté sous forme d’homme à tête de chien ou de chacal, souvent noir, couleur qui évoque la transformation des corps après l’embaumement. Ce noir symbolise aussi la fertilité du sol égyptien, synonyme de renaissance. Son apparence de canidé est liée à une ancienne croyance : les chacals, animaux charognards, profanaient les sépultures peu profondes, mettant en péril le repos des âmes. Pour éviter cela, les Égyptiens ont donc attribué à une divinité à tête de chacal le pouvoir de protéger les morts. Anubis est souvent associé à des symboles comme l’ankh, représentant la vie éternelle, et le fléau, qui évoque le pouvoir de purification.

Le rôle d’Anubis dans les rituels de momification

Dans l’Ancien Empire égyptien, Anubis est le maître de la momification, essentiel pour guider les âmes vers l’au-delà. Selon le mythe d’Osiris, c’est lui qui effectua la première momification en rassemblant les parties du corps de son père, permettant à Osiris de revivre dans l’au-delà. Depuis, les embaumeurs portaient des masques à son effigie pour honorer son rôle sacré. Anubis est chargé de remettre les organes du défunt dans son corps après la purification, les ayant protégés dans des vases canopes. Ce processus assure l’unité du défunt pour son voyage dans l’autre monde.

Anubis, protecteur des tombes et des cimetières

Dans l’Égypte ancienne, Anubis est également le gardien des cimetières et des tombes, veillant sur les corps contre les profanations. Dans les nécropoles égyptiennes, des prières gravées sur les pierres lui étaient adressées pour qu’il guide et protège les âmes vers leur ultime repos. Certains de ses titres, comme « Khenty-imentiu » (le premier des Occidentaux), désignent ce rôle de guide des morts. Anubis est ainsi « celui qui veille sur sa montagne », une référence à sa vigilance sur les sépultures, notamment situées sur la rive ouest du Nil, où se trouvent les principales nécropoles.

Le guide des âmes et le gardien de la balance

Anubis joue aussi le rôle de « psychopompe », c’est-à-dire guide des âmes, accueillant chaque défunt dans le royaume des morts. Il est chargé de les diriger vers le jugement final, où la balance de Maât décide de leur sort. Pendant la cérémonie de la « pesée du cœur », Anubis compare le cœur du défunt à la plume de Maât, symbole de la vérité et de la justice. Si le cœur est plus lourd que la plume, l’âme est dévorée par Ammit, un démon féminin. En revanche, si le cœur est plus léger, le défunt peut accéder à la vie éternelle, rejoignant Osiris dans le « Bel Occident ». Cette pesée témoigne de l’importance d’Anubis dans l’évaluation des âmes et leur chemin vers l’au-delà.

Le culte d’Anubis à travers l’Égypte ancienne

Le culte d’Anubis est l’un des plus anciens, remontant au XXXIIe siècle avant notre ère. Sa vénération se concentrait principalement dans la ville de Cynopolis, surnommée « la ville du chien » en référence à sa symbolique. À partir de Cynopolis, le culte d’Anubis s’étendit aux nécropoles d’Abydos et de Saqqara. On retrouve sa présence dans de nombreux temples et chapelles, dont celui de la reine Hatshepsout à Deir el-Bahari. La popularité d’Anubis dépassa les frontières égyptiennes, car il représentait pour beaucoup l’espoir d’une justice dans l’au-delà et la préservation du corps après la mort.

Anubis aujourd’hui : influence et représentations modernes

Bien qu’il soit issu de l’Égypte antique, le personnage d’Anubis continue de fasciner dans la culture moderne. On le retrouve dans le cinéma, la littérature, la mode, et même les jeux vidéo. Anubis est souvent représenté sous des traits sombres et mystiques, éloignés de son image bienveillante de protecteur des morts. De nombreux artistes contemporains l’intègrent dans leurs œuvres, montrant l’influence durable de ce dieu dans notre imaginaire collectif. Dans les tatouages et les arts visuels, il symbolise souvent la protection, le passage vers un autre monde et la puissance mystérieuse de l’au-delà.

En résumé, Anubis n’est pas seulement un dieu des morts, mais un guide bienveillant, garantissant aux Égyptiens l’intégrité du corps et la justice dans l’au-delà. Sa figure mystique et puissante continue de traverser les siècles, témoignage de son rôle essentiel dans la mythologie égyptienne et de l’impact qu’il a eu, et continue d’avoir, sur notre perception de la mort et de l’au-delà.

Histoires

Les chiens : compagnons fidèles dans la vie et la mort

Des liens anciens entre humains et chiens : Depuis des millénaires, les chiens accompagnent les humains, non seulement dans la vie quotidienne mais aussi dans les rituels funéraires dans la mort. Au fil des fouilles archéologiques, des sépultures associant des chiens et des humains ont été découvertes dans le monde entier. Ce lien fort, qui remonte à des milliers d’années, montre que les chiens ont toujours été plus que des animaux de compagnie. Leur rôle allait bien au-delà de l’utilité quotidienne : ils avaient aussi une place dans les croyances spirituelles et les rituels funéraires.

Les premières sépultures conjointes

Les archéologues ont trouvé des exemples de sépultures conjointes dans différents sites préhistoriques. Ces sépultures réunissent les ossements d’humains et de chiens, souvent dans des positions soigneusement arrangées, comme pour signifier un lien affectif. Par exemple, sur le site d’Ein Mallaha en Israël, une tombe datant de 13 000 ans contenait un humain avec un chiot, la main de l’humain posée sur le chien, comme un geste de protection éternelle.

En Allemagne, le site de Bonn-Oberkassel a révélé une sépulture vieille de 14 000 ans. Elle contenait les ossements d’un homme, d’une femme et d’un chien atteint de la maladie de Carré. Ce chien avait probablement reçu des soins particuliers pour vivre jusqu’à la fin de sa vie, ce qui témoigne d’un attachement fort de la part de ses compagnons humains. Ces exemples montrent que les humains de cette époque portaient une affection sincère à leurs chiens et voulaient prolonger ce lien même après la mort.

Le chien, symbole de prestige et de statut social

Dans certaines civilisations, les chiens avaient une fonction plus symbolique, servant à marquer le prestige social du défunt. Dans la culture Moche du Pérou, entre 100 et 700 de notre ère, les chiens étaient enterrés avec des membres de la royauté, soulignant leur importance. À cette époque, un chien pouvait accompagner un roi ou une personne de haut rang dans sa tombe, comme une marque de respect et de richesse. Ce geste n’était pas seulement un signe de prestige, mais aussi un témoignage de la place spéciale du chien dans la société.

On retrouve ce même symbolisme en Europe médiévale, où des tombes contenaient des humains avec des chiens, et parfois des chevaux. Dans ces cultures, les animaux étaient souvent sacrifiés pour accompagner le défunt dans l’au-delà, servant de symboles de richesse et de pouvoir. Ce type de sépulture, où les animaux sont intégrés aux rites funéraires, montre que les chiens étaient parfois perçus comme des êtres précieux, dignes d’accompagner les humains au-delà de la mort.

Rituels sacrificiels : des pratiques anciennes

Dans l’Antiquité, les chiens étaient parfois sacrifiés dans le cadre de rituels funéraires. En Crète, des sépultures conjointes d’humains et de chiens remontant à la fin de l’âge du bronze (entre 1100 et 700 avant notre ère) suggèrent que les chiens étaient destinés à accompagner les âmes des défunts. En Chine, dans la dernière capitale de la dynastie Shang (1300-1046 avant notre ère), des chiens ont été retrouvés avec des objets rituels, tels que des cloches de bronze, signalant qu’ils avaient un rôle spirituel important. Ils étaient enterrés en dessous des tombes humaines, symbolisant leur rôle de guides pour accompagner les âmes vers l’au-delà.

Le rôle du chien comme passeur d’âmes

Certaines civilisations attribuaient aux chiens une fonction de guide entre le monde des vivants et celui des morts. Chez les Vikings, par exemple, des chiens étaient enterrés dans des bateaux-tombes avec les défunts, alors que d’autres animaux restaient à l’extérieur du navire. Cette pratique pourrait être liée à la mythologie nordique, où les chiens étaient vus comme des gardiens des âmes. Ils accompagnaient les morts dans leur dernier voyage, empêchant les vivants de pénétrer le royaume des morts et assurant le passage en toute sécurité.

Ce rôle spirituel est aussi présent dans d’autres cultures. Au sud de la Suède, des tombes mésolithiques datant de 5600 à 4800 avant notre ère montrent que les chiens étaient enterrés avec des objets funéraires, parfois ornés de peinture rouge, marquant leur statut spécial. D’autres chiens, retrouvés aux côtés de leurs maîtres décédés, semblent avoir été sacrifiés pour continuer de veiller sur eux dans l’au-delà.

Une relation qui traverse les siècles

Les exemples de sépultures conjointes et les pratiques funéraires autour des chiens démontrent que ces animaux ont toujours occupé une place précieuse dans la vie des humains. Leur rôle dans la société dépassait largement celui d’un simple compagnon de vie ; ils étaient aussi des symboles de protection, de fidélité et même de pouvoir spirituel. Dans de nombreuses cultures, les chiens étaient perçus comme des guides spirituels, des symboles de loyauté, ou encore des gardiens capables d’assurer la sécurité des âmes après la mort.

Ces pratiques funéraires révèlent un attachement profond et ancien entre humains et chiens, qui a perduré à travers les siècles et les civilisations. Même aujourd’hui, cet amour pour les chiens se traduit par des rites et des gestes d’affection. Les chiens ont ainsi réussi à se faire une place unique dans le cœur et la culture des humains, un lien si fort que certains ont même voulu que leur fidèle compagnon continue de veiller sur eux après leur départ.

En résumé, les chiens, en tant qu’amis, protecteurs et compagnons spirituels, ont accompagné les humains dans la vie comme dans la mort depuis des temps immémoriaux, confirmant leur place particulière dans le parcours humain.

Histoires

Le chien kangourou : une histoire fascinante

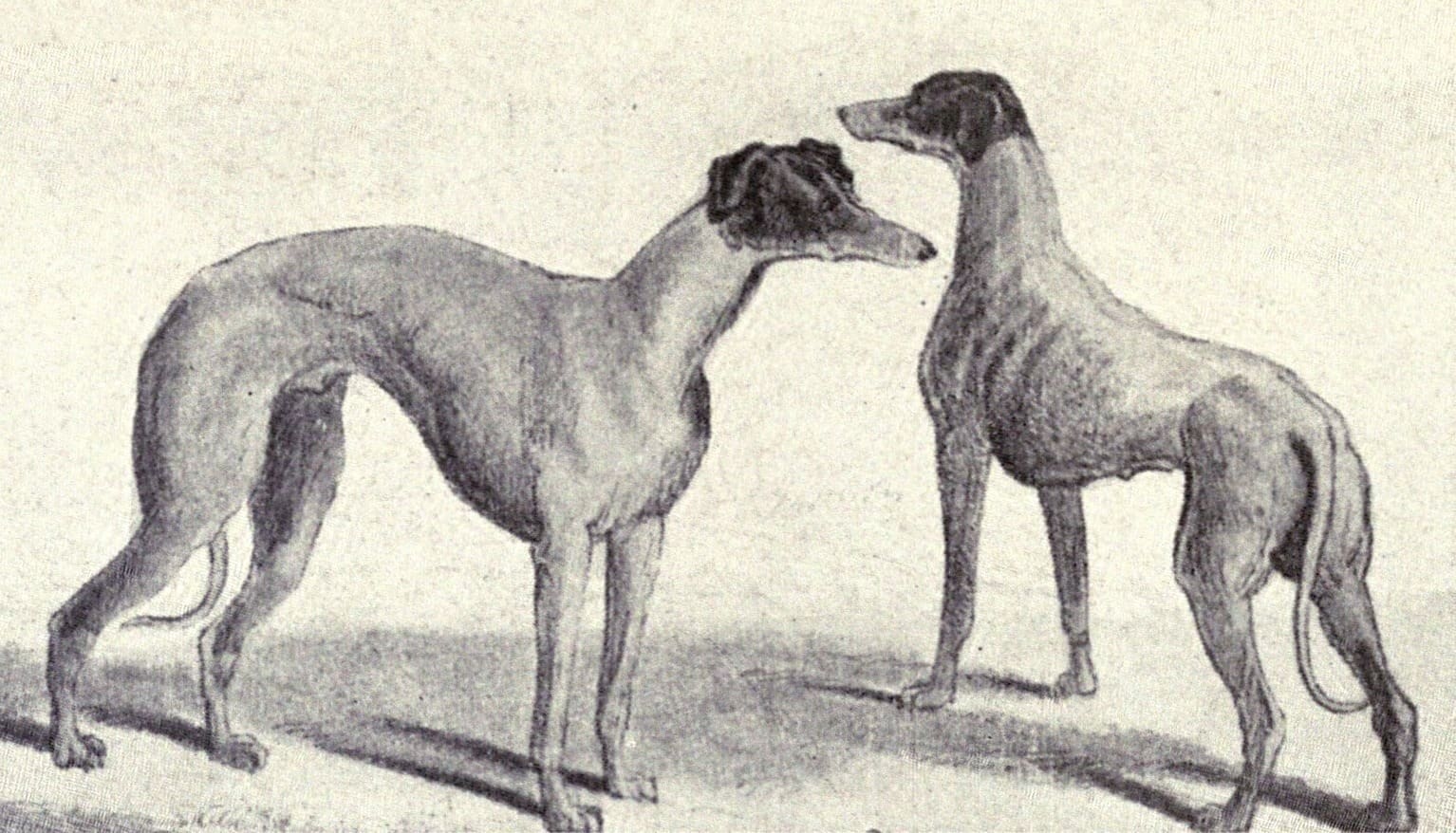

L’origine du chien kangourou : Le chien kangourou est une race méconnue, apparue vers 1800 à Sydney. Ce chien a été créé en croisant des lévriers écossais avec des lévriers classiques. Sa principale utilité pour les colons était sa capacité à chasser les kangourous, ce qui leur offrait une source précieuse de viande fraîche. Au fil de l’expansion européenne en Australie, cette race s’est répandue, adoptée aussi bien par les colons que par les peuples des Premières Nations.

Une race clé pour les premiers colons d’Australie

Le chien, aujourd’hui éteint, a joué un rôle crucial dans la survie des premiers colons australiens. Cette race, issue du croisement entre des lévriers et d’autres chiens de chasse britanniques, était utilisée pour chasser les kangourous, fournissant une source de nourriture essentielle à une époque où les ressources étaient rares.

Les débuts de la colonisation et l’importance du chien kangourou

En 1788, lorsque les premiers colons britanniques dirigés par le gouverneur Phillip sont arrivés en Australie, ils ont dû apprendre à survivre avec les ressources locales. Le kangourou, animal inconnu en Europe, est rapidement devenu une source de nourriture vitale pour les colons. Cependant, chasser cet animal agile et puissant n’était pas simple, surtout sans les armes modernes. C’est alors que les chiens kangourous ont pris toute leur importance.

Les lévriers apportés par les colons se sont révélés incapables de chasser efficacement les kangourous, d’où l’idée de les croiser avec des chiens de chasse plus robustes, comme les Deerhounds. Ce croisement a donné naissance à une race rapide et puissante, capable de rattraper et de maîtriser les kangourous. Les chiens kangourous étaient essentiels pour la chasse, fournissant ainsi de la viande aux colons et leur permettant de survivre dans ce nouvel environnement.

Les chasses organisées avec les chiens kangourous

Dès les années 1830, des clubs de chasse furent créés dans les colonies. Les squatters, notamment à Victoria, élevaient des meutes de chiens kangourous pour des chasses sportives, souvent en présence de dignitaires. Ces événements étaient populaires, et des paris étaient même placés sur les performances des chiens. Hugh Pettitt et son chien Bomba, ainsi que John Lawlor et son chien Turpain, figuraient parmi les plus connus dans ces compétitions.

Une technique de chasse redoutable

Ce chien chassait les kangourous en utilisant une technique bien particulière. En se plaçant derrière l’animal, le chien le plus rapide attrapait la base de la queue du kangourou, le forçant à tomber. Ensuite, un deuxième chien intervenait pour briser le cou du kangourou. Ce travail d’équipe permettait de maîtriser même les kangourous les plus grands, qui pouvaient être dangereux avec leurs griffes puissantes.

L’implication des Premières Nations

Les peuples des Premières Nations, comme les Dja Dja Wurrung, ont également utilisé ces chiens dans leur quotidien. Une photographie prise par Thomas Hannay dans les années 1860 montre un campement de Dja Dja Wurrung avec deux grands chiens, probablement des chiens kangourous, près de la rivière Loddon.

L’apogée et la disparition des chiens kangourous

Au XIXe siècle, les chiens kangourous étaient largement utilisés par les colons pour chasser et se protéger des dangers du bush australien. Ces chiens étaient non seulement utiles pour la chasse, mais aussi pour garder les troupeaux et protéger les familles des attaques de dingos ou de voleurs.

Cependant, la popularité de cette race a commencé à décliner à mesure que l’Australie se modernisait. L’introduction des clôtures pour délimiter les propriétés et l’utilisation croissante des armes à feu ont rendu les chiens de chasse moins nécessaires. De plus, avec le temps, les kangourous ont été remplacés par des moutons et du bétail comme principales sources de viande.

Un souvenir lointain d’une race disparue

Aujourd’hui, le chien kangourou n’est plus qu’un lointain souvenir, une race oubliée qui a joué un rôle fondamental dans l’histoire de l’Australie. Bien qu’il ne soit plus utilisé, son héritage persiste chez certaines personnes qui souhaitent recréer cette race emblématique. La résurrection du chien kangourou comme une race pure demanderait des efforts importants, mais elle pourrait permettre de rendre hommage à ces chiens qui ont tant contribué à la colonisation du pays.

Histoires

Les restes d’un petit chien de compagnie romain retrouvés

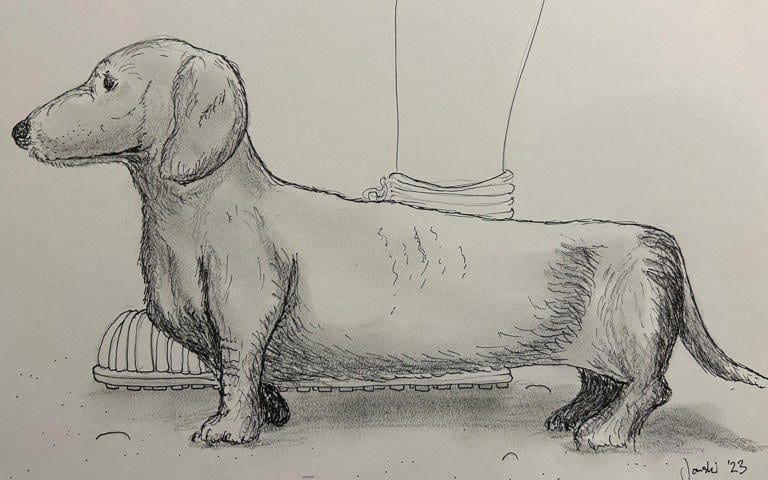

Les restes d’un petit chien de compagnie romain ont été déterrés sur le site d’une villa romaine qui a été découverte dans l’Oxfordshire, dans une zone de promeneurs de chiens aujourd’hui.

Il a seulement 20 cm de hauteur à l’épaule, l’ancien toutou avait à peu près la taille d’un chihuahua moderne et, avec ses courtes pattes arquées, ressemblait à la stature du teckel d’aujourd’hui.

La plupart d’entre-nous pense probablement que les petits chiens sont une tendance actuelle associée à un certain style de vie de confort. Or, des découvertes comme celle-ci montrent clairement que la compagnie des petits chiens était appréciée en Grande-Bretagne depuis plus de 1’800 ans.

La présence de petits chiens en Bretagne apparaît pour la première fois avec l’arrivée des Romains. Jusque-là, les archéologues ne trouvent généralement que des chiens de taille moyenne à grande, que l’on pense généralement avoir été gardés par les peuples de l’âge du fer à des fins pratiques comme la chasse, l’élevage, la fourrure ou parfois sacrifiés.

La Grande-Bretagne romaine était connue dans tout l’empire pour ses chiens de chasse, qui étaient souvent exportés. Ils ont été croisés par l’empereur Vitellius, dans le but de créer le chien parfait. On en sait beaucoup moins sur l’utilisation et l’élevage de petits chiens en Grande-Bretagne romaine.

Histoires

Chiens à l’ère viking

On a trouvé des tombes datant de l’époque viking qui contenaient des squelettes humains et canins. Ce qui signifie que les chiens étaient vraiment aimés par certains Vikings et qu’ils suivaient parfois leurs maîtres dans l’au-delà, au Valhalla.

Les chiens de compagnie de vikings se divisent en deux grandes catégories.

La première catégorie concerne les chiens de chasse, qui fournissent compagnie et un coup de main dans la chasse.

La deuxième catégorie fournis- sait, outre la compagnie, la protection et aidait les fermiers dans la gestion du bétail; ce sont les chiens de ferme ou de berger.

Les animaux de compagnie comme les faucons et les faucons à l’époque des Vikings n’étaient pas quelque chose pour les gens ordinaires, ils étaient chers et quelque chose que seuls les riches pouvaient se permettre.

Chiens de chasse

Chien d’arrêt danois ancestral

Le chien de chasse préféré des Danois à l’époque des Vikings était l’ancêtre du chien d’arrêt danois ancestral, en danois, le chien est appelé « Gammel Dansk hønsehund ». Contrairement aux autres chiens nordiques, le Old Danish Bird Dog n’est pas de type spitz, mais est plutôt plus étroitement lié aux chiens de type pisteur du sud. C’est un chien amical, loyal et intelligent, c’est un excellent chien si vous avez des enfants.

Chien d’élan suédois

Le ou Swedish Elkhound est un chien de chasse suédois de type spitz, élevé pour chasser l’élan et parfois l’ours. Il est très énergique, loyal et courageux. Le Jämthund est le chien national de la Suède.

Chien d’élan norvégien

Le chien d’élan norvégien ou «Norsk Elghund» est un chien qui peut être utilisé pour chasser le gros gibier, tels que les élans et les ours. Le chien d’élan norvé- gien est de taille moyenne. Il est fort, loyal et enjoué.

Des découvertes de l’âge de pierre suggèrent que ce type de chien est très ancien. Pendant une longue période, il a été élevé en Suède sous le nom de «Grey Hound».

Chien macareux moine norvégien

Le Lundehund norvégien est la plus ancienne des races de chiens nordiques. Le nom Lundehund signifie «chien macareux» car il a un talent particulier pour chasser les oiseaux de mer, en particlier les macareux moine. On pense que le Lundehund est en fait un descendant du chien primitif, Ca- nis forus, plutôt que des races de chiens domestiques, Canis fami- liaris .

Le Lundehund était apprécié pour sa capacité à chasser et à attraper des macareux et d’autres oiseaux de mer. Un Lundehund pouvait capturer jusqu’à 30 macareux en une nuit, les ramenant vivants à leur maître. La popularité a diminué après l’introduction des filets dans les pratiques locales de chasse aux oiseaux. Les Lundehund ont plusieurs adaptations anatomiques spéciales qui les rendent particulièrement aptes à chasser les oiseaux de mer. Les Lundehunds sont une rareté zoologique en ayant au moins six orteils complètement développés sur chaque pied. Ils peuvent fermer leurs conduits auditifs à volonté et sont capables de plier leur tête à 180 degrés vers l’arrière sur leurs épaules. Leurs pattes sont extrêmement flexibles et peuvent être étirées droit sur le côté, pour une plus grande facilité à nager ou à manœuvrer dans les étroites crevasses des falaises norvégiennes en bord de mer où vivent leurs proies aviaires.

Chiens de berger

Vallhund suédois

Les Vikings utilisaient également des chiens pour garder le bétail. Un de ce type était le Vallhund suédois, également connu sous le nom de « Västgötaspets », qui est toujours élevé aujourd’hui. Le Vallhund remonte aux années 500 en Suède. Il ressemble à son proche parent, le Welsh Corgi, et on ne sait pas si le Vallhund est l’ancêtre du Corgi ou vice versa. Ce chien est intrépide, intelligent et amical.

Buhund norvégien

Le Buhund norvégien appartient à la famille des chiens Spitz.

Les os de six chiens furent dé- couvert en 1880 dans le navire de Gokstad trouvé enseveli. Le nom « Buhund » vient du mot norvégien bu, qui signifie ferme ou maison, Cette race de chien est probablement l’une des plus anciennes races nordiques de chiens. Ce chien, qui est de petite taille, est énergique, agile et amical.

Chien de berger islandais

Lorsque les premiers colons sont arrivés en Islande en 874, ils ont amené avec eux les ancêtres du chien de berger islandais. Le climat et le paysage sont très différents en Islande que dans la plupart des pays scandinaves. C’est pour cette raison que les premiers Islandais ont commencé à élever leur propre chien qui s’appelle le chien de berger islandais ou «Ísländshunden» en islandais. Le Buhund norvégien est peut-être l’ancêtre du chien de berger islandais, du moins on peut le constater à leur apparence. Ce chien est de petite taille. Il est très gai, énergique et agile.

Histoires

Une vie de chien

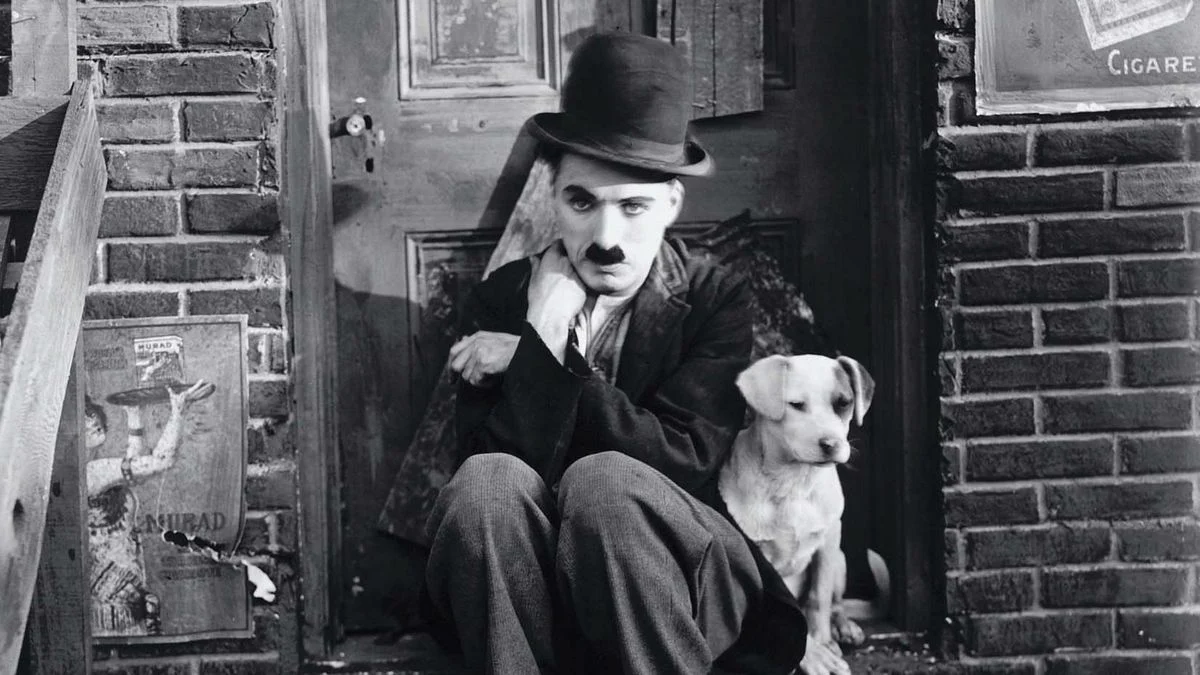

Cinéma: Une vie de chien (A dog’s life) est un court-métrage muet de 1918 réalisé et joué par Charles Chaplin avec le chien «Mut» (Scraps dans l’histoire).

Le film raconte l’histoire d’un sans-abri qui tente de survivre du mieux qu’il peut, à la recherche de travail et à voler de la nourriture. Un jour, il rencontre Scraps, un chien errant comme lui qui est poursuivi par d’autres. Charlot le sauve et à partir de ce moment, ils de- viennent des amis inséparables.

Reproches faites à Charlie Chaplin

Charlie Chaplin baissa dans l’es- time des amis des chiens lorsqu’ils apprirent que le Mut, un croisé fox-terrier, fut utilisé par Charlie Chaplin comme un simple objet. Après l’avoir cherché à la fourrière de Los Angeles, avec plusieurs autres chiens, il lui brisa le cœur en l’abandonnant à la fin du tournage « Une vie de chien ». Charlie Chaplin décida de se passer de dresseur pour la production du film et passa son temps à cajoler Mut lors de la préparation, pour que pendant le tournage l’amitié transparaisse à l’écran.

Mut se laissera mourir, le cœur brisé par ce qu’il avait cru une affection sincère.

Accusations de maltraitance lors du tournage

Chaplin avait compris l’intérêt qu’il pouvait retirer du comportement comique des chiens. Un certain nombre de chiens furent utilisés pour les scènes chaotiques de poursuites. Étant donné le désordre provoqué par les chiens, Charlie Chaplin demanda à un employé (Fitz Bowling) de trouver une solution pour les calmer. Ce dernier ne trouva d’autre que de piquer les chiens avec de l’ammoniaque.

Charlie Chaplin, très satisfait, promut Fitz Bowling. Quant à Mutt, il avait son propre tranquillisant spécial, une gorgée de whisky, pour la scène où le clochard l’utilise comme oreiller.

Chaplin’s World

Le Chaplin’s World, ou communément appelé le musée Chaplin, se trouve à Corsier sur Vevey, au cœur d’un domaine de quatre hectares englobant l’ancienne demeure de Chaplin. Alors que rien ne l’oblige, doit- t’on s’étonner du fait que le Chaplin’s World prohibe l’entrée aux chiens, à l’exception de ceux accompagnant les non-voyants ?

Histoires

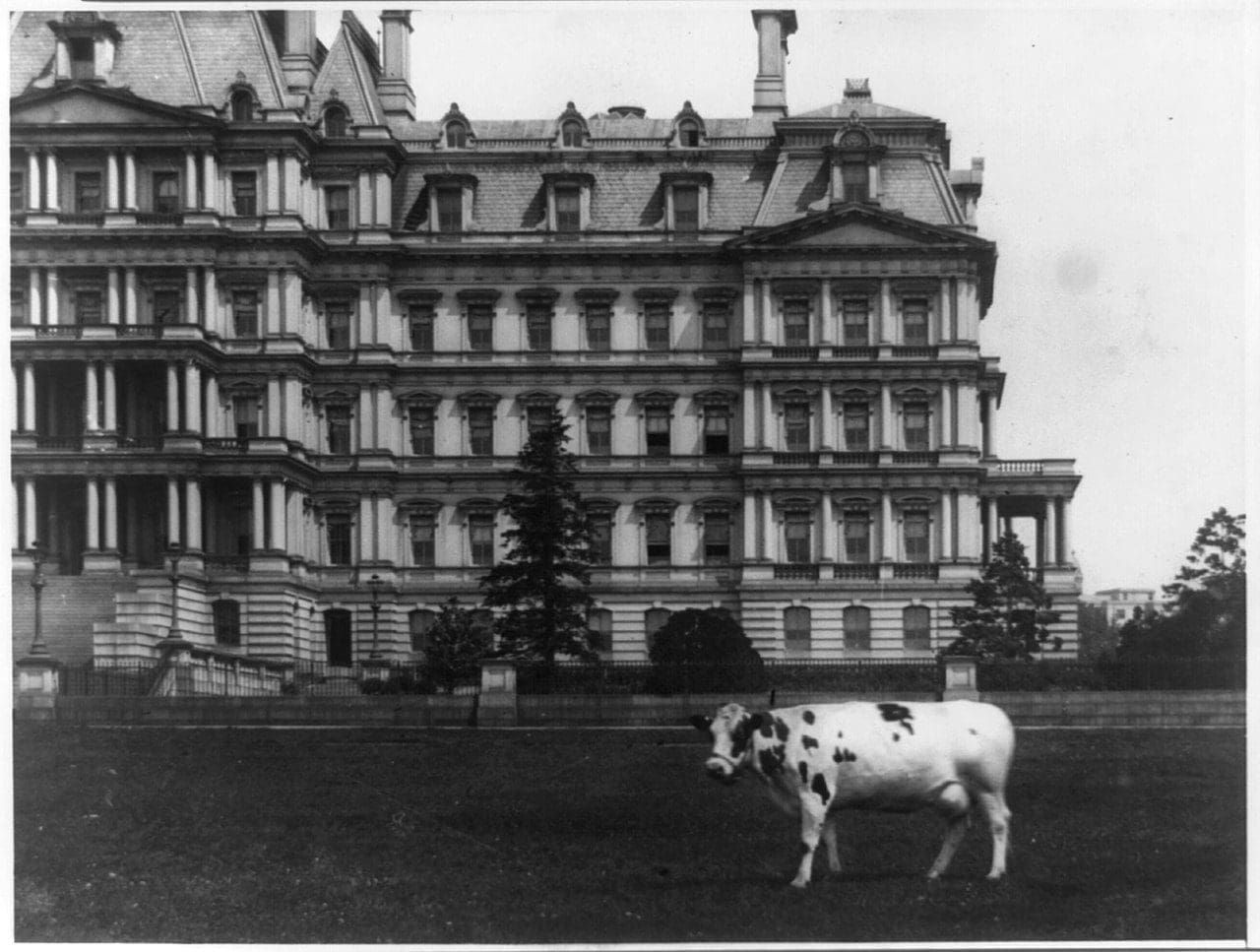

La vache du président Taft

Histoire animalière

Suite à l’élection présidentielle de 1909, le 27ème président William Howard Taft (Républicain) prit ses fonctions et ses quartiers à la Maison blanche.

La femme du président Taft, Nellie insista auprès de son mari pour acheter une vache et la garder à la Maison Blanche. Elle savait qu’à Washington DC il n’y avait pas de laiterie à proximité de la Maison Blanche.

Son mari était bien connu pour son grand appétit et leur plus jeune enfant, Charles, 11 ans, vivait encore avec eux. Madame Taft voulait s’assurer que les besoins en lait et en beurre de la famille soient satisfaits.

Nellie Taft acheta une vache primée, baptisée par la famille Taft «Mooly-Wooly», qui fut livrée directement à la Maison Blanche.

A l’époque de Taft les Etats-Unis étaient encore en période de transition dans les transports et les chevaux étaient encore fréquemment utilisés. Les écuries avaient toujours eu plein d’occupants à quatre pattes, mais cela faisait longtemps qu’il n’y avait pas eu de vache présidentielle. Tant Thomas Jefferson (3ème président élu en 1801 et 1804) que Abraham Lincoln (16ème président élu en 1860 et 1864), avaient déjà des vaches à la Maison blanche.

La vache permettait au président Taft d’approcher l’Amérique rurale et pastorale et se montrer un président et un homme comme tout citoyen. La vache du président faisait la une des journaux d’antan. L’animal devint bientôt le cadet des soucis de Taft. Nellie eut une attaque cérébrale au printemps 1909.

Un peu moins d’un an après leur entrée à la Maison Blanche, Nellie Taft put reprendre ses principales responsabilités.

Lors des vacances à Beverly (Massachusetts) la famille Taft emportait avec eux Mooly-Wooly (par wagon). A peine une année et demie après l’entrée à la Maison Blanche, Mooly-Wooly mourut. La rumeur qui circulait était qu’elle avait trop mangé.

À l’annonce de la mort de Mooly-Wooly, le sénateur du Wisconsin Isaac Stevenson offrit une vache de race Holstein, de quatre ans, provenant de sa ferme: nommée Pauline Wayne. Le sénateur Stevenson aurait peut-être choisi une autre vache s’il avait su que Pauline Wayne était enceinte au moment de son voyage pour Washington. Peu de temps après son arrivée dans sa nouvelle maison, elle donna naissance à un veau. Le personnel nomma le veau Big Bill en l’honneur du président (bien dodu). Vu que le taureau ne présentait aucun intérêt à la Maison Blanche il fut envoyé au Maryland pour être élevé par une mère de substitution.

Pauline Wayne devint une sensation médiatique immédiatement. Son arrivée à la gare Union de Washington fut même couverte par le New York Times. Les journalistes surnommèrent Pauline «la reine des vaches de la capitale».

Pauline était l’attraction vedette de l’Exposition internationale des produits laitiers de 1911 à Milwaukee. Des petites bouteilles de son célèbre lait étaient vendues en souvenir à 50 centimes. Mais elle faillit ne pas y arriver à cette foire.

En effet, Pauline disparut quelque part en chemin. L’angoisse était à un point culminant pendant deux jours. La presse nationale tint le public informé du fait que la «vache du président» était introuvable. Pour finir elle fut retrouvée; il semble qu’une équipe de chemin de fer avait attaché par erreur la voiture spéciale à un groupe de wagons à bestiaux réguliers à destination de Chicago. Pauline fut repérée juste à temps, avant l’abattoir.

L’élection présidentielle suivante, de 1912, fut un défaite pour Taft ; il resta uniquement un mandat à la Maison Blanche. Le président Woodrow Wilson le suivra pour deux mandats (1912 et 1916).

La santé de Pauline déclinait et Taft décida de la retourner de là où elle venait. Selon le Times, le président Taft pensait que si elle était ramenée dans le Wisconsin et mise à nouveau dans la ferme du sénateur Stephenson, sa vigueur de jeunesse reviendrait.

Histoires

Le lancé de chats

Festival félin

Tous les trois ans, la ville d’Ypres (Flandre) organise une fête du chat, le kattenstoet, avec parade et des centaines de figurants. Cette fête est également l’occasion d’un cortège de géants parmi lesquels figurent de nombreux chats.

La prochaine fête aura lieu le 8 mai 2022. Ypres était une ville drapière et devait sa prospérité à l’industrie du drap. La laine, qui était importée d’Angleterre, était stockée dans la Halle aux draps jusqu’à ce qu’elle soit vendue aux artisans. Une fois transformée en drap, elle était à nouveau stockée dans la halle jusqu’à la foire annuelle.

Toutefois, le drap attirait les souris qui s’y plaisaient et y nichaient. Afin de résoudre ce problème, les habitants d’Ypres décidèrent de lâcher des chats affamés dans la Halle aux draps. Au début, tout se passa bien. Les chats mangèrent les souris et les draps furent sauvés. Mais bien vite, le plan présentait un inconvénient. Les chats se livraient à la chasse, mais ils se reproduisaient aussi. Au lieu d’être envahie par les rats et les souris, Ypres fut bientôt submergée par les chats.

Les habitants ne trouvèrent rien de mieux que de jeter les animaux du haut de la tour de la Halle aux draps afin de s’en débarrasser.

De nos temps, un personnage typiquement yprois, le bouffon, perpétue la coutume, mais lance des chats… en peluche bien sûr. Ce rite barbare qui prit naissance au Moyen-Âge s’est arrêté en 1817.

Actuellement, recevoir un chat en peluche sur la tête est même censé porter bonheur!

Histoires

Chats à l’ère des vikings

Les Vikings, qui étaient à la fois agriculteurs et marins pirates, utilisaient les chats pour éradiquer rats et souris et pour leur chaude fourrure, une fois morts. Le lien hommes-chats remonte au temps du développement des premières communautés agricoles. Le stockage des grains attirait les rongeurs, qui à leur tour attiraient les chats sauvages. Ainsi, naquit une entraide fructueuse entre les chats, qui sont de par nature affectueux, et les hommes. Les chats pouvaient se nourrir et les Vikings se débarrassaient des rongeurs gênants.

Les chats étaient indispensables également à bord des bateaux afin de préserver les cordages et les réserves de nourriture des rongeurs qui s’y seraient invités à bord.

L’usage voulait que des chatons soient offerts aux nouvelles épouses comme un élément essentiel du foyer pour le nouveau ménage. En outre, il était particulièrement approprié pour les épouses de recevoir des chats, car ils étaient associés à Freyja, la déesse de l’amour dont le char était tiré par des chats si forts et si grand que même le dieu Thor ne pouvait les soulever du sol.

Le chat des forêts norvégiennes

Le Skogkatt est une grande race, connue pour ses os solides et ses formes musculaires. Il est le chat le plus populaire des pays nordiques.

Cette race naturelle est adaptée à un climat très froid, avec une couche de poils longs et brillants imperméables et une sous-couche laineuse pour l’isolation.

Les oreilles sont grandes pour profiter d’une excellente ouïe indispensable à la chasse et à la défense, également recouvertes de poil. Les pattes arrière sont plus hautes que celles avant. Elles sont larges et palmées, recouvertes de touffes de poils même entre les doigts pour éviter qu’il s’enfonce dans la neige et pour avoir une marche agile.

-

Uncategorized6 mois ...

Uncategorized6 mois ...Camilla et Moley : une reine et son chien adoré

-

Marchés et produits2 ans ...

Marchés et produits2 ans ...Hello Kitty : 50 ans de mignonnerie

-

Uncategorized6 mois ...

Uncategorized6 mois ...Il vend sa Ferrari pour sauver des chiens blessés

-

Faits divers2 ans ...

Faits divers2 ans ...L’Affaire du meurtre de Hello Kitty : un crime horreur à Hong Kong

-

Faits divers2 ans ...

Faits divers2 ans ...La justice pour Teddy : un chien aveugle et sourd abattu par la police

-

Connaissances2 ans ...

Connaissances2 ans ...La mystérieuse fourrure des chats Salmiak

-

Justice et Sécurité2 ans ...

Justice et Sécurité2 ans ...Robots Spot : avantages pour la police néerlandaise

-

Connaissances2 ans ...

Connaissances2 ans ...Morsures de serpents : Chiens versus Chats

-

Actualité2 ans ...

Actualité2 ans ...Le débat sur les déjections canines à Sydney

-

Marchés et produits2 ans ...

Marchés et produits2 ans ...IKEA UK et Woodgreen : des « Dog-alogue » et « Cat-alogue »

-

Personnalités et Stars2 ans ...

Personnalités et Stars2 ans ...La saga de Léo Leclerc

-

Connaissances2 ans ...

Connaissances2 ans ...La Couleur magique des Yeux des Chats